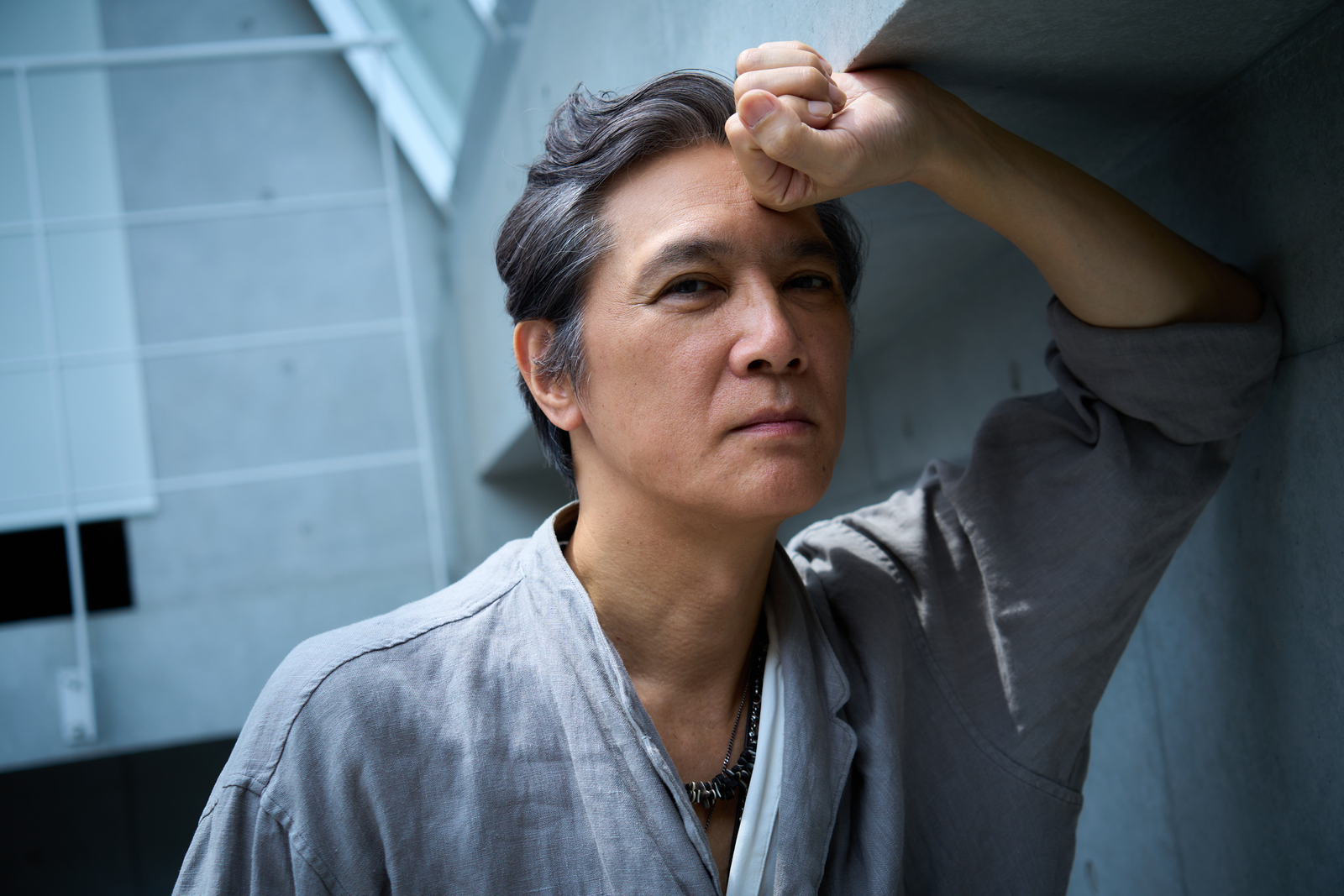

セリフはあくまでも補助であって、行動でどう見せるかが重要

ーー現場での清水監督の演出はいかがでしたか。

加藤 ちゃんと言いたいことは言うし、簡単には意見を譲らないから、我々も話し合うことでサジェストする。その辺は彼もアメリカでやっているから、年上の俳優が意見を言ってきたときも、ディスカッションして、「最終的にはこうです」と伝えることができる。日本の場合、その辺がお互いに譲り合いになりがちですからね。

ーー稔は、加藤さん演じる父親と、素直に意思疎通ができません。加藤さん自身、そういう経験はありましたか。

加藤 僕らの世代は、あまり父親とべらべら喋れなかったんです。父親は夜遅くまで働いていて、帰る頃に僕らは寝ている。その延長線上で中学・高校も話しづらいという感覚がありました。そこは映画の親子関係と似ていますね。何か言いたくても、小さい頃からコミュニケーションを取っていないと他人行儀になるんでしょう。自分と父親も隔たりがあった訳じゃないんだけど、そういうものとして育っていますからね。逆に自分の子どもとは普通に話しますよ。だから自分の父親をイメージして演じている部分もありました。

——年齢を重ねても、お父様との関係性は変わらなかったんですか。

加藤 父親は働いて、僕が大学を卒業するまで頑張ってくれて、僕もそれに応えるために大学に行って。この仕事を始めてからは、たまに「元気にしてるのか」と東京に出てきて、一緒に映画を見に行くこともあったし、「今どんな仕事してるんだ」、「○○さんと共演したんだよ」、「その人の出ていた映画、昔見てたなぁ。どんな人なんだ?」みたいな話はするんですけど、過去に遡って、僕の学生時代について話すことはなかったし、今起こっていることについて話すことに終始しました。いつでも心配をしてくれてるし、気にかけてくれている。それを言葉にできないという今回の父親役は、自分の父親を見てきたから演じられた気がします。

――先ほどお話もありましたが、加藤さん自身、アメリカで俳優活動をしていた時期がありますが、どういう経緯があったのでしょうか。

加藤 30代の頃に行ったんですが、当時、「日本人俳優は世界に通用しないよ」という意見が大多数だったんです。WBCで大谷翔平選手が「憧れるのはやめましょう」と言って話題になりましたが、まさに海外は憧れという意識が強くて。まずは現地で実際どうなのかを見てみたかったし、駄目なら駄目な理由を知りたかった。それにアメリカで演劇の勉強もしたい気持ちもあったんですが、そんなときに海外の方から「こっちに来ないか」という誘いがあったんです。

――そうだったんですね!

加藤 僕が出演した映画『クライング フリーマン』(96)を見た、『セブン』(95)などを手掛けたプロデューサーが「チャレンジしてみない?」と声をかけてくれたんです。正直、自分の中で海外に行くのは、もうちょっと後かなと考えていたけど、水先案内人ができたなら行こうと。その前からグリーンカードを取るための準備などはしていましたしね。

――アメリカでは、どんな毎日を過ごしていたのですか。

加藤 日々、英語を勉強しなきゃいけないし、グリーンカードを取るために弁護士と会わなきゃいけない。それと同時に演劇学校で勉強して、オーディションが入れば行くという日々でした。

——現地の俳優と接して、どんなことを感じましたか。

加藤 アメリカ人が優れていて、日本人が劣っているということは全く感じなくて。日本人は器用だし、その当時の日本は労働環境が厳しかったから、日本人が単身でアメリカの映画界に乗り込んでも順応することはできると感じました。ただ、英語の問題は大きくて、現地の人のスピードでは喋れない。それに合わせようとすると、そっちに意識が行くので、演技が疎かになってしまうんですよね。

――演技そのものに関してはいかがでしょうか。

加藤 向こうには確固たる演技論があって、演技とはどういうふうにして構築されていくかを勉強するんです。それを知った上で、最終的には感性というものがあって、その感性を使うんだけど、演技論を覚えたほうが役は構築しやすい。というのも自分という人間を使って演じる分には誰でもできるんですが、違う人間になるためには、演技論によって、その人間を構築していかないといけない。自分の考え方だけでは、自分の人生経験の上でしか役を作れない。全くの他人を演じるとなると、違う人間を作らなきゃいけない。「違う人間って何?」ってなると、その構築の仕方が重要で。この映画の中でどういうふうな考え方を持つことによって、この映画はより面白くなるのか。この映画において、あなたはどういう役割であるのか。与えられた1シーンが、セリフを右から左に言い渡すだけではなくて、ここでどういう状況、モーメントを作るんだとか、全て問われるんです。そうすることで、実際にそのシーンがスリリングになる。たとえセリフがなくとも、行動で自分が何をしているかが伝わるんです。そもそもサイレント映画ってそうじゃないですか。おそらく清水監督もそういうことを学んでいるから、セリフはあくまでも補助であって、行動でどう見せるか、目でどう見せるかということをやっているんだと思います。