企画書と台本を読んで監督の思いや静かなる強さを感じた

――映画『よっす、おまたせ、じゃあまたね。』は、どのような経緯でオファーがあったのでしょうか。

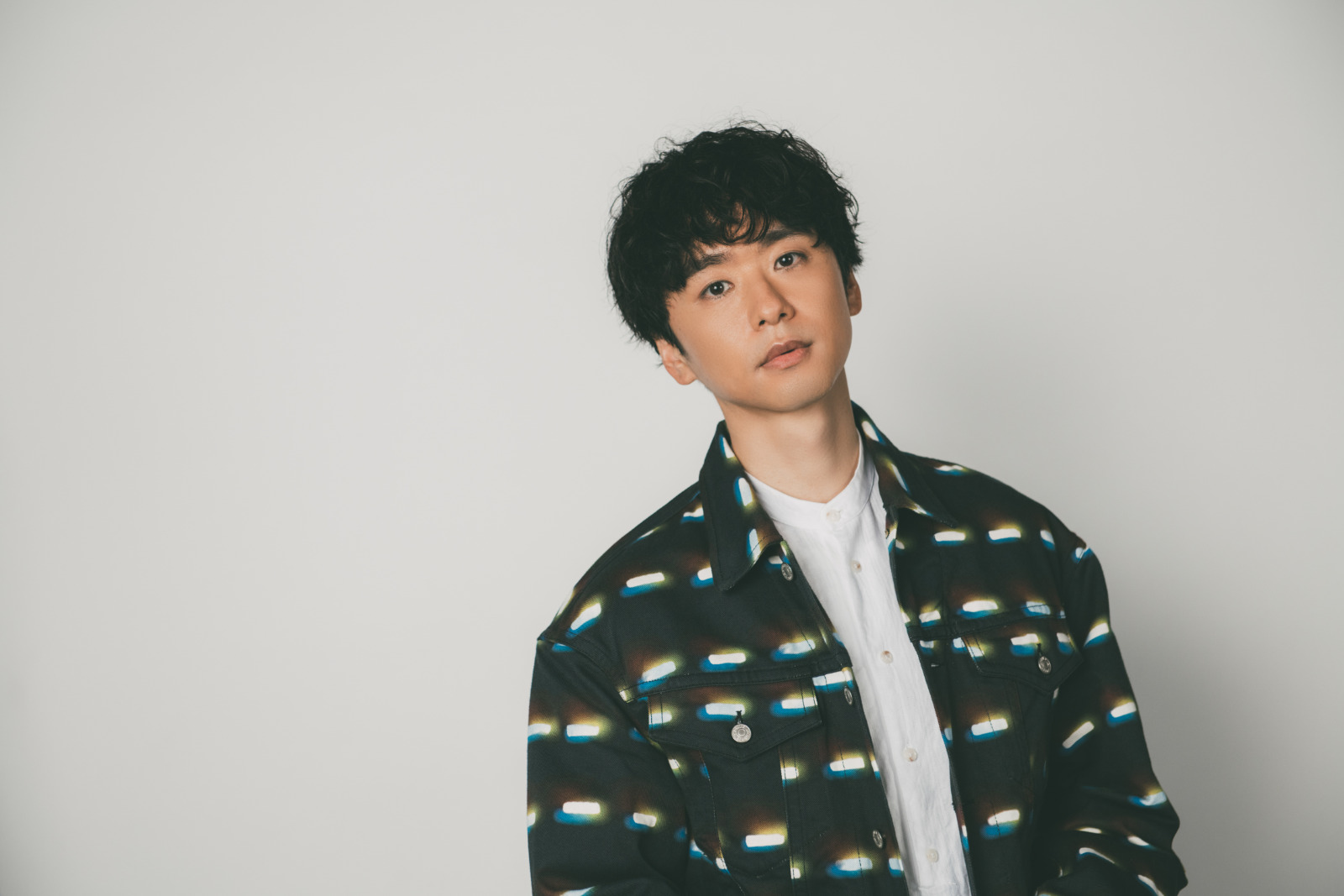

橋本淳(以下、橋本) 今回ご一緒するまで猪股監督とは面識がなかったんですが、僕が出演した映画『月極オトコトモダチ』(2018)をご覧になってくださったみたいで、「今回の役のイメージ的に、ぜひ橋本さんにお願いをしたい」と企画書をいただいて。「この企画には、こういう意図があって、昔の友達に当てて書いた本で、その友達には会えなくなってしまったけど、この映画が届けばいいな」みたいな文面で、それを読んだときに監督の思いや静かなる強さを感じたんです。ぜひ、この監督の映画に参加させていただきたいと思って、舞台版の台本も読ませていただいて、さらに「やりたい」という思いが募りました。しかも共演するのは長い付き合いの稲葉友くんで、これは断る理由がないなと。

――舞台と映画で脚本の違いはあったんですか。

橋本 舞台ならではの見せ方や細かいニュアンスは違う部分もあったんですけど、芯となる部分は一緒でした。

――猪股監督はどういうところに、橋本さんが演じるちばしんと、橋本さん本人に同じイメージを重ね合わせたと思いますか?

橋本 心の中に抱え込んでいるけど、何も言えないような佇まいが、監督のイメージと合ったんでしょうね。

――ちばしんという役柄を、どういう風に受けとめましたか。

橋本 最初に脚本を読んだとき、彼の見ている光景って、きっと色味が失われているなと思ったんです。見ている風景や記憶が全てモノクロになってしまっていたけど、稲葉くん演じるながちんと一緒に行動することによって、次第に風景や記憶が色づいていくのをイメージしました。そうしたちばしんの変化は、撮影現場で自然に出てくるものですし、監督のイメージもあるので、僕が重要視したのは、実際には描かれていない30歳になるまでのちばしんでした。クランクイン前に、彼が今まで背負ってきたもの、見てきたものを、役作りで肉付けしていったんです。今日、取材を受けるということで久々に台本を開いたんですけど、1ページ目から、すごい書き込みがしてあって、こんなことを考えてたんだなって懐かしかったです。そうやって一つひとつこうじゃないのかなって考えていたことが、ちょっとずつ撮影で形になっていくのが楽しかったですね。

――ちばしんが世の中に対して抱いている絶望感に共感する部分はありますか。

橋本 すごくあります。この仕事をしていると絶望を感じるときもあるので(笑)。

――そうなんですか(笑)。

橋本 どんな役柄でも、演じているのは僕自身の肉体と精神なので、どこかしら削られている部分があるんです。僕じゃないんですけど、僕の要素も入るので、そこの責任感だったり、精神的苦痛だったり、肉体的疲労だったりというのは、役と一緒に伴うので毎回しんどいです。僕のことを否定されてもいいけど、役柄のことは否定されたくないので、その矜持をどこまで保てるのかというのは毎現場あって、終わるごとにしんどいです。

――それでも長く続けられているモチベーションは何でしょうか。

橋本 毎現場、違う座組で、いろんな方のエネルギーをもらいながらアウトプットできるのが楽しいんですよね。もちろん見てくださるお客さんの反応などにも救われながら、なんだかんだ20年やってきたというのがあります。

――ちばしんも様々な人と出会うことによって再生していきますからね。

橋本 ちばしんはお母さんからトゥーマッチな愛を注がれて生きてきたけど、思うような人生を送れず、いろいろ傷付いてきたと思うんです。ただ傷つけられたのも人だけど、救ってくれるのも人で。こちらが相手に対して心を開いて接すると、プラスになるものをいっぱいもらえるというのは、この映画を撮りながら、僕自身が感じた部分なので、やっぱり人との関わりって大切だなと思いました。

――ウェットになりそうな題材ですけど、コミカルな描写が多くて、登場人物も曲者揃いでした。

橋本 初めて脚本を読んだときに、中盤あたりに出てくる登場人物は突飛な人が多いので、どう映像化するのかなって不思議だったんです。映画にしては文字数も多いし、各シーンも長いんですよ。でもクランクイン前に2日間かけて全シーンのリハーサルをさせていただいて、そういうテイストで来るのかという驚きがありましたし、突飛な人の登場が続くところはストーリーのラインをちょっとずつ締め直そうみたいなコントロールは、監督と一緒に都度都度やりながら確認していきました。

――突飛な登場人物たちも、上手く作品に溶け込んでいるなという印象を受けました。

橋本 客観的に見ると変なことを言ってるし、変な行動も起こすんですけど、それぞれが一つの思いを持って、ながちんに必死にぶつかっているので、リアルな部分も損なわれてないのかなって、完成した作品を観たときに感じました。